Kalte Wände in der Wohnung: 7 Ursachen & einfache Lösungen

Teil 1: Kalte Innenwände im Wohnraum – Wahrnehmung, Alltag und eine allgemeinverständliche Einordnung

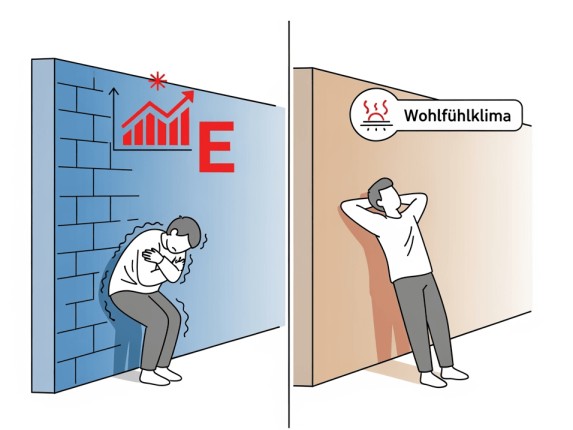

Kalte Innenwände zählen zu den am häufigsten beschriebenen Phänomenen im Wohnalltag. Unabhängig von Gebäudetyp, Wohnform oder persönlichem Lebensstil berichten viele Menschen, dass sich bestimmte Wandflächen in ihrer Wohnung unangenehm kühl anfühlen. Diese Wahrnehmung entsteht oft schleichend und prägt nachhaltig das Empfinden von Wohnqualität.

Auffällig ist, dass dieses Empfinden nicht zwangsläufig mit sichtbaren Schäden oder offensichtlichen Baumängeln verbunden ist. Vielmehr handelt es sich um eine subtile Erfahrung, die im Alltag das subjektive Wohlbefinden beeinflusst. Bewohner verändern oft unbewusst ihr Verhalten, meiden bestimmte Zonen oder platzieren Möbel um, was die Relevanz der Wandoberfläche unterstreicht.

Wohnen als ganzheitliches Raumerlebnis

Wohnen ist mehr als die Nutzung eines funktionalen Raumes. Wohnräume werden emotional bewertet. In diesem ganzheitlichen Erleben nehmen Wände eine besondere Stellung ein: Sie bilden den Rahmen des Raumes. Wenn Wandflächen als kalt wahrgenommen werden, wirken Räume weniger einladend. Dieses Empfinden entsteht oft allein durch die Nähe zur Wand, ohne dass eine direkte Berührung stattfinden muss.

Subjektive Wahrnehmung und sprachliche Beschreibungen

Häufig verwendete Begriffe für dieses Phänomen sind „unangenehm“, „kühl“ oder „nicht wohnlich“. Diese Beschreibungen sind nicht technisch, sondern erfahrungsbezogen. In Gesprächen mit Vermietern werden solche Empfindungen oft als schwer greifbar relativiert, dennoch kehren sie im Alltag immer wieder zurück und beeinflussen die langfristige Einschätzung eines Wohnraumes.

Alltag, Nutzung und Raumverhalten

Besonders in Bereichen mit längerer Aufenthaltsdauer, etwa im Schlafzimmer oder Wohnzimmer, gewinnt diese Wahrnehmung an Bedeutung. Viele Menschen berichten, dass sie bestimmte Bereiche eines Raumes meiden, weil sie dort ein unangenehmes Gefühl verspüren. Diese Anpassungen zeigen, wie stark das Raumempfinden das Verhalten beeinflusst.

Teil 2: Rechtliche Einordnung, Wohnqualität und die Bedeutung der Innenoberfläche

Während kalte Wände in der Wohnung zunächst als subjektiv erscheinen, erhalten sie im rechtlichen Kontext eine weitergehende Bedeutung. Wohnräume sind Gegenstand vertraglicher Vereinbarungen und gesellschaftlicher Erwartungen.

Wohnqualität als rechtlicher Begriff

Im deutschen Mietrecht steht die Eignung des Wohnraums für den vorgesehenen Gebrauch im Vordergrund. Wohnräume sollen ein angemessenes und sicheres Leben ermöglichen. Wahrnehmungen von Unbehagen oder Einschränkungen der Nutzung können bei einer Gesamtbewertung der Wohnqualität eine Rolle spielen.

Technische Regelwerke als Orientierungsrahmen

In Deutschland dienen technische Regelwerke als allgemein anerkannte Grundlagen für die Bewertung von Wohnräumen. Diese beschreiben, wie Räume unter üblichen Bedingungen beschaffen sein sollten. Im rechtlichen Diskurs dienen sie als Referenz für Plausibilität und Vergleichbarkeit, wobei die Innenoberfläche zunehmend als zentrale Schnittstelle zwischen Mensch und Gebäude erkannt wird.

Oberflächenbezogene Betrachtungen

In Fachkreisen werden verschiedene Ansätze beschrieben, die sich auf die Behandlung von Innenoberflächen beziehen. BELKA wird in diesem Zusammenhang als eine mögliche oberflächenbezogene Herangehensweise erwähnt, um die thermische Wahrnehmung und Behaglichkeit im Wohnraum zu beeinflussen.

III. Multifunktionale Mehrwerte: Wohngesundheit, Hygiene & Nachhaltigkeit

Eine strategische Oberflächenoptimierung zielt darauf ab, die Bedingungen in Wohnräumen ganzheitlich zu verbessern. Moderne Systeme müssen heute Anforderungen an Lufthygiene, Brandschutz und Raumakustik gleichermaßen erfüllen.

III.1. Hygiene-Physik: Reduktion von Partikelablagerungen

Ein wesentlicher Vorteil optimierter Flächen ist die Minimierung von Verschmutzungseffekten. Durch die Angleichung der Oberflächentemperatur an die Raumluft wird der physikalische Sog für Schwebeteilchen (Thermophorese) reduziert. Dies trägt dazu bei, dass Wandbereiche länger sauber und hygienisch einwandfrei bleiben.

III.2. Raumluftqualität und Feuchtemanagement

Die Gesundheit hängt von einer unbelasteten Raumluft ab. Diffusionsoffene Materialien können Feuchtigkeitsspitzen temporär puffern und kontrolliert wieder abgeben. Dies erschwert die Bildung von Kondensatfilmen und schützt somit die hygienische Integrität der Wohnung.

✅ Geprüfte Sicherheit und Schutz

Internationale Prüfberichte bestätigen die Konformität mit hohen Standards für die Innenraumhygiene. Die verwendeten Materialien sind emissionsarm und frei von kritischen Schadstoffen, was den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Schlaf- oder Kinderzimmern begünstigt.

III.3. Brandschutz und Akustischer Komfort

🔥 Funktionale Sicherheit

Moderne Oberflächenbeschichtungen erfüllen hohe Anforderungen an den Brandschutz. Zudem bietet die spezifische Struktur akustische Vorteile, indem sie den Nachhall reduziert und so zu einer ruhigeren und angenehmeren Wohnatmosphäre beiträgt.

IV. Praktische Umsetzung & Dokumentation

Für ein optimales Ergebnis ist ein abgestimmtes Verhalten von Bewohnern und Eigentümern entscheidend.

IV.1. Empfehlungen für ein gesundes Klima

- Richtiges Lüften: Ein regelmäßiger Luftaustausch unterstützt die natürliche Funktion der Oberflächen.

- Möbelabstand: Ein angemessener Abstand zu Außenwänden fördert die Zirkulation und Temperierung der Wandflächen.

- Heizverhalten: Konstante Temperaturen unterstützen die thermische Stabilität der Innenoberflächen.

Rechtssicherheit durch Dokumentation

Im Falle von Unstimmigkeiten können Vermieter durch eine nachweislich normgerechte Optimierung belegen, dass bauliche Präventionsmaßnahmen ergriffen wurden. Die Einhaltung allgemeiner Standards (wie der DIN 4108) stärkt die Position bei der Bewertung der Wohnqualität.

IV.2. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

V. Quellen & Referenzen

Für weiterführende Informationen zum Umgang mit Wohnraumbedingungen verweisen wir auf:

Ergänzend können Beiträge wie „Gesundes Wohnen im Alltag“ zur vertiefenden Einordnung herangezogen werden.

Kalte Wände in der Wohnung: Ein umfassender Leitfaden zu Bauphysik, Wohlbefinden und rechtlicher Sicherheit

Das Phänomen kalte Wände in einer Wohnung ist eines der meistdiskutierten Themen in der modernen Immobilienbewirtschaftung. Besonders in Mitteleuropa, wo saisonale Temperaturschwankungen die Gebäudehülle fordern, beeinflusst die energetische Beschaffenheit der Innenwände nicht nur die Heizkostenrechnung, sondern das gesamte Lebensgefühl der Bewohner. Wenn Wandoberflächen im Winter deutlich kühler bleiben als die Raumluft, entsteht ein physikalisches Ungleichgewicht, das weit über subjektives Unbehagen hinausgeht.

Dieser Leitfaden analysiert die komplexen Zusammenhänge zwischen Wandtemperatur, menschlicher Physiologie und rechtlichen Normen. Wir untersuchen, warum herkömmliche Lösungen oft zu kurz greifen und wie moderne Ansätze zur Oberflächenoptimierung, wie BELKA, als „reaktive Grenzschicht“ fungieren können, um das Raumklima nachhaltig zu stabilisieren.

I. Das Erleben von Raumklima: Warum Wände in der Wohnung auskühlen

Die energetische Trägheit massiver Baustoffe

In der traditionellen europäischen Architektur dominieren massive Baustoffe wie Ziegel, Beton oder Naturstein. Diese Materialien verfügen über eine hohe Wärmespeicherkapazität. Während dies im Sommer zur Kühlung beitragen kann, führt es im Winter oft zu Problemen: Die Wände wirken wie ein energetischer Schwamm, der die Wärme aus dem Innenraum absorbiert und nach außen transportiert.

Wenn die Innenseite der Wand auskühlt, entsteht eine thermische Diskrepanz. Der menschliche Körper nimmt diese Differenz wahr, da er Wärme an die kältere Oberfläche abstrahlt. Selbst wenn das Thermostat eine angenehme Lufttemperatur anzeigt, bleibt das Gefühl von Kälte bestehen – ein Phänomen, das oft fälschlicherweise als „Zugluft“ bezeichnet wird.

II. Hygiene und Prävention: Wenn Heizen allein nicht ausreicht

Ein kritischer Aspekt kalter Innenwände ist das Risiko der Kondensatbildung. Kühlt die Wand unter eine bestimmte Temperatur ab, kann die raumseitige Luft ihre Feuchtigkeit nicht mehr halten. Die Folge ist Feuchtigkeit direkt auf der Oberfläche – der ideale Nährboden für Mikroorganismen.

🔴 Das Risiko der Taupunktunterschreitung

Sichtbarer Schimmel ist meist nur das Ende einer langen Kette bauphysikalischer Prozesse. In vielen Wohnungen mit thermisch unzureichenden Außenwänden bilden sich „Schwarze Ecken“, die nicht nur optisch stören, sondern die Wohngesundheit massiv gefährden.

III. Strategien zur Oberflächenoptimierung: Reaktive Wandflächen

Herkömmliche Innendämmungen nutzen oft dicke Platten, die Raum wegnehmen und das Risiko bergen, dass Feuchtigkeit hinter der Dämmung eingeschlossen wird. Eine moderne Alternative ist die thermische Maskierung durch innovative Oberflächenbeschichtungen. Hierbei steht nicht die Dicke des Materials im Vordergrund, sondern seine energetische Reaktion an der Grenzschicht.

Ein oberflächenbezogener Ansatz wie BELKA zielt darauf ab, die Oberflächentemperatur nahezu verzögerungsfrei an die Raumwärme anzupassen. Durch das Prinzip der niedrigen thermischen Masse fungiert die Wand nicht mehr als Kältespeicher, sondern als warmer Rahmen für den Wohnraum.

IV. Wohnalltag und rechtliche Sicherheit

In der täglichen Praxis führen kalte Wände oft zu Einschränkungen. Bewohner meiden es, Betten oder Schreibtische direkt an Außenwände zu stellen, um dem „Kälteschock“ zu entgehen. Dies schränkt die Nutzungsflexibilität der Wohnung massiv ein.

Herausforderungen im Bestand

Besonders Altbauten stellen Eigentümer vor große Herausforderungen. Eine Sanierung muss hier bauphysikalisch sicher und rechtskonform sein. Die Einhaltung der DIN 4108 ist dabei ein zentraler Maßstab, um Mietminderungen vorzubeugen.

Rechtliche Einordnung

Im deutschen Mietrecht kann eine dauerhaft unterkühlte Wandfläche, die zu Schimmelbildung neigt, als Mangel der Mietsache gewertet werden. Eigentümer sind gut beraten, proaktiv in die Oberflächenqualität zu investieren, um die Werterhaltung der Immobilie und die Zufriedenheit der Mieter zu sichern.

V. Ökonomische Vorteile: Energieeffizienz durch warme Wände

Warme Wände sparen Energie. Da die gefühlte Temperatur steigt, kann die tatsächliche Lufttemperatur im Raum gesenkt werden. Jedes Grad weniger spart ca. 6% Heizenergie. Eine optimierte Wandfläche ist somit eine Investition, die sich über die Jahre amortisiert.